四川大学华西医院牵头国际合作团队研究揭示新冠病毒Nsp1缺失突变株及其临床表征

以下内容转载自Nanopore官方公众号

2021年1月29日,由四川大学华西医院牵头,包含中国、荷兰、芬兰、英国的多国合作研究团队报导了一种具有重要临床意义的新冠病毒Nsp1(Δ500-532)突变株,并从分子病毒、分子流行病和临床表现角度阐述了该突变株的特征。该项成果1月29日以题为 “Genomic monitoring of SARS-CoV-2 uncovers an Nsp1 deletion variant that modulates type I interferonresponse”的研究论文在国际著名学术期刊 Cell Host & Microbe(IF 15.7)发表。

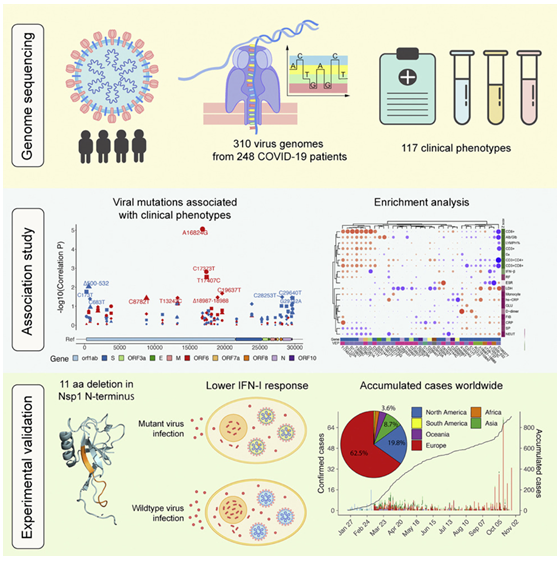

非结构蛋白1(Nsp1)是新冠病毒编码的一个包含180个氨基酸的蛋白质,慕尼黑大学曾在Science报导Nsp1能够与40S核糖体亚基结合,导致细胞中mRNA的翻译过程被抑制,由此阻断RIG-I依赖的固有免疫反应。研究团队利用纳米孔三代测序技术对来自于248位新冠感染者的310个临床样本进行病毒全基因组测序,并结合一代和二代测序技术验证,检测到35个突变株,其中约20%具有同一种突变Nsp1编码区(Δ500-532)缺失。研究分析了此突变株的分子流行病学,公共病毒数据库显示Nsp1缺失突变株在37个国家和地区的病毒数据库中均出现过。结合117项临床数据,研究发现这一突变株毒株与较低的病毒载量水平和较低外周血IFN-β水平有关;并通过实验在不同细胞系中均证实了Nsp1 Δ500-532突变株能够降低IFNB1启动子活性而进一步抑制IFN-I下游信号传导。芬兰赫尔辛基大学的合作团队通过分离本地发现的Nsp1编码区部分缺失的突变病毒株也证实了相关研究结果。这为运用这些基因组标记物,尤其是具备长读长、便携特点的纳米孔现场测序技术进行分子流行病学调查提供线索,并且可为有效设计新冠肺炎的疫苗及药物提供潜在重要信息。

四川大学华西医院生物治疗国家重点实验室和实验医学科研究员耿佳表示,“针对新冠突发疫情现场测序的需求,我们研究团队迅速搭建了基于牛津纳米孔的三代测序平台并投入新冠疫情科技攻关。三代测序长读长、实时测序等特点有助于发现其它测序方法较难发现的片段缺失等基因组特征。测序设备的便携性也很重要,尤其是在病原体现场检测分析领域。”

该研究四川大学华西医院实验医学科、呼吸与危重症医学科、生物治疗国家重点实验室等联合四川大学华西第二医院、武汉大学中南医院、英国卡迪夫大学、芬兰赫尔辛基大学、荷兰莱顿大学、成都市公共卫生临床医疗中心、武汉千麦检验实验室、天津大学、中国疾控中心病毒病预防控制所、四川省疾控中心、广东省疾控中心、中科院武汉病毒研究所等单位共同完成。陈路研究员、应斌武教授、耿佳研究员和李为民教授等为该论文的通讯作者,林静雯研究员、博士生唐超、魏瀚铖等为论文的共同第一作者。该项目得到了四川省应对新型冠状病毒科技攻关应急项目、教育部科技司高校新型冠状肺炎防治科技攻关重点项目和四川大学、华西医院新冠应急攻关项目等资助支持。