广东省疾控纳米孔测序—新冠病毒基因组流行病学揭示传播规律,提供有效防控依据

以下内容转载自Nanopore官方公众号

由新型冠状病毒(SARS-CoV-2)引起的新冠病毒肺炎疫情(COVID-19)的暴发期间,通过使用纳米孔测序技术实时测定病毒全基因组信息(Nanopore Real-time Sequencing),能够动态地分析病毒分子进化来研究病毒的变异及传播特征,这些信息对疫情发展不同阶段制定有效的防控政策非常重要。

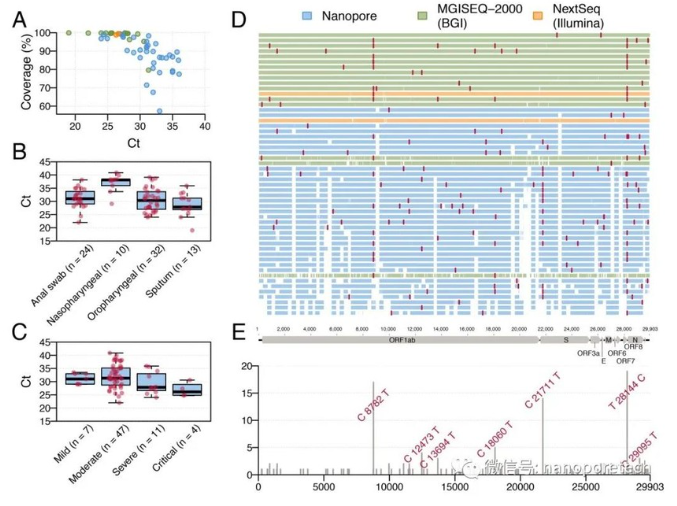

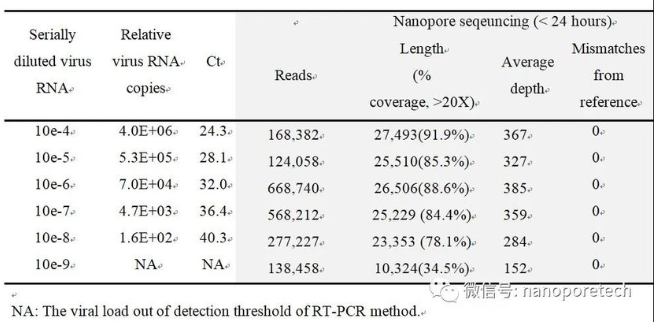

广东省公共卫生研究院、广东省疾病预防控制中心、牛津大学以及ARTIC Network国际团队合作,使用纳米孔掌上测序仪MinION,建立了实时的纳米孔新冠病毒快速测序分析方法,对病毒含量较低(CT值 >30)的病例标本仍能保持较高的基因组覆盖度,且不同稀释倍数下测序结果显示拼接序列的准确性未受影响。

“通过建立的纳米孔三代测序和分析方法可以实现对病毒基因组的实时、快速测定,即使病例标本病毒含量较低(CT值 >30)。该结果充分证实广东省针对新冠病毒的防控措施有效的控制了病毒输入后的传播链,且为其它地区开展新冠病毒测序分析并科学解释序列结果提供了极有价值的参考。”

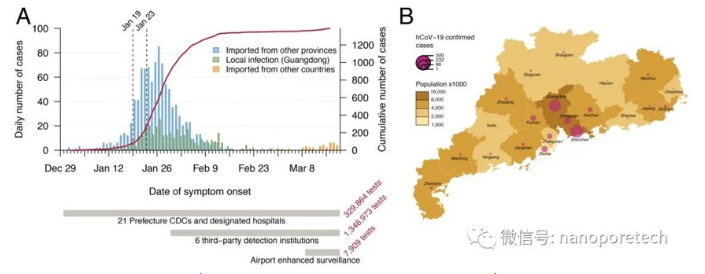

图1. 广东省新冠病毒暴发疫情(A)1,388例COVID-19确诊病例及病例来源信息;(B)广东省COVID-19确诊病例主要分布在珠三角地区

建立新冠病毒基因组测序方法

团队通过宏基因组测序及实时纳米孔多重PCR扩增子测序法,对2020年1月30日至2020年2月28日的62例病例的79份标本的病毒序列进行了测定,利用本地构建的脚本及ARTIC实验方案的分析脚本共获得53份较为完整的病毒基因组(图2)。团队所建立的纳米孔三代测序和分析方法,对即使是病毒含量较低(CT值 >30)的病例标本,也能实现对病毒基因组的实时、快速测定。

同时,研究团队还使用纳米孔多重PCR扩增子测序方法对新冠病毒分离毒株核酸进行梯度稀释测序,结果表明,随着稀释倍数的升高,获得的病毒基因组覆盖度有所下降,但是对拼接序列的准确性没有影响。

病毒的序列特征及传播特征

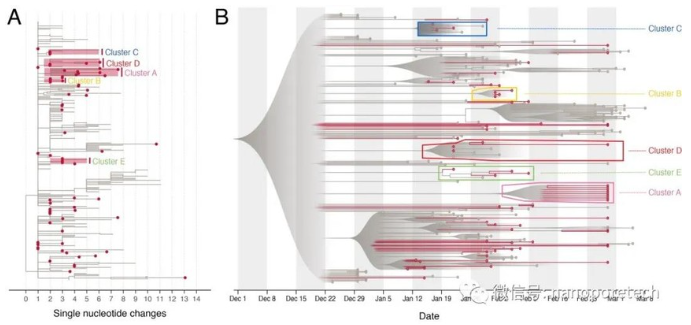

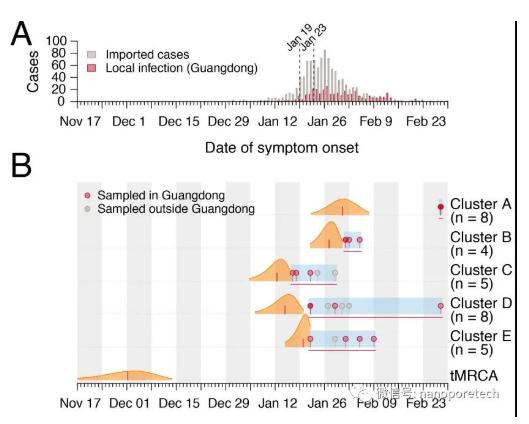

依据测定的新冠病毒序列,研究人员分析了新冠病毒在广东省的传播特点。序列信息表明,多数广东的病例序列(红色圆点表示)散发在整个进化树中,中间穿插着来源于其他地方或国家的序列(图3)。该结果表明,多数广东的COVID-19病例为不同区域的输入感染,并非来自本地连续大范围的传播。

研究团队同时发出警示,在SARS-CoV-2病毒传播的速度要远快于其序列突变速度的情况下,系统性和连续的疫区病例基因数据,加上相关的流行病学数据支持,可以有效避免对进化关系分析结果产生错误的因果关系判断。例如,团队发现5个主要由本地序列形成的簇(A-E),如果仅从进化关系上可能认为这些序列对应的病例为本地传播形成(图3&4),然而结合流行病学调查结果,可以发现cluster中的多数序列都具有湖北旅居暴露史。表明这些观察到的广东聚集序列可能是由多个同源或高度同源的输入病例序列形成。

图3. 基于广东省SARS-CoV-2序列及公共数据库序列构建的最大似然树(A)及基于贝叶斯框架的分子钟进化树(B)。广东省的SARS-CoV-2序列用红色圆点表示。

研究首次结合基因序列数据及流行病学数据揭示了广东省内新冠病毒基因组流行病学特征。尤其是在人口高密度并存在频繁外来疫情输入的珠三角区域,通过及时大范围的分子监测,积极的病例追踪,加上严格的隔离措施可有效阻断本地的传播链条。

随着当前广东省从其他国家输入性病例数量的增加,持续进行并加强新冠病毒疫情的监控十分必要。广东省疾控的研究团队表示,及时公开新冠病毒序列不仅可以更精确的分析病毒在不同区域的传播特点,同时对病毒序列中差异位点的解析也将对病毒疫苗的研究及抗病毒药物的开发提供重要信息。

研究第一作者为广东省公共卫生研究院陆靖,刘哲以及牛津大学和爱丁堡大学的Louisdu Plessis和Verity Hill。通讯作者为牛津大学的Oliver G Pybus和广东省疾病预防控制中心的柯昌文。研究受广东省新冠病毒科技计划项目(2020111107001),广东省协同创新平台(2018B020207006),广东省重点研发项目(2019B111103001)资助。合作单位包括广东省第二人民医院,广州市CDC,深圳市CDC,佛山市第一人民医院,英国ARTIC团队。